在全球资源博弈的棋盘上,中国的稀土限令政策无疑是一颗重磅棋子,自出台以来,便在国际舞台上引发了轩然大波,深刻影响着世界资源格局与相关产业走向。

中国,作为全球稀土资源的重要供应国,长期以来承担着全球稀土原料的主要供给任务,以不到全球 40% 的稀土资源,供应了 70% 以上的稀土原料,为世界科技进步和经济发展注入了强劲动力。但随着国际形势的风云变幻,以及对资源战略价值认识的不断深化,中国开始调整稀土政策,实施限令,这一举措瞬间触动了全球敏感的神经。

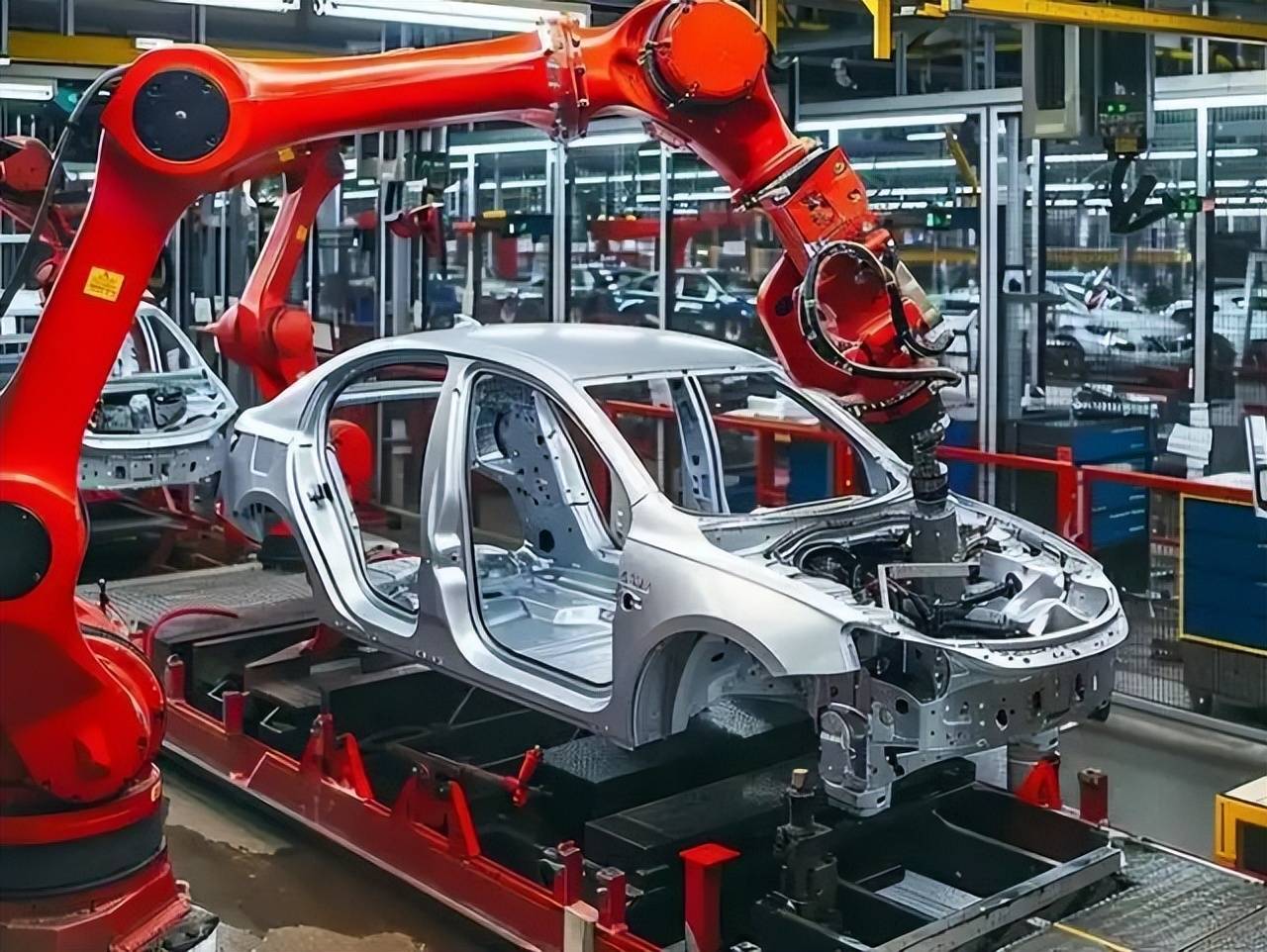

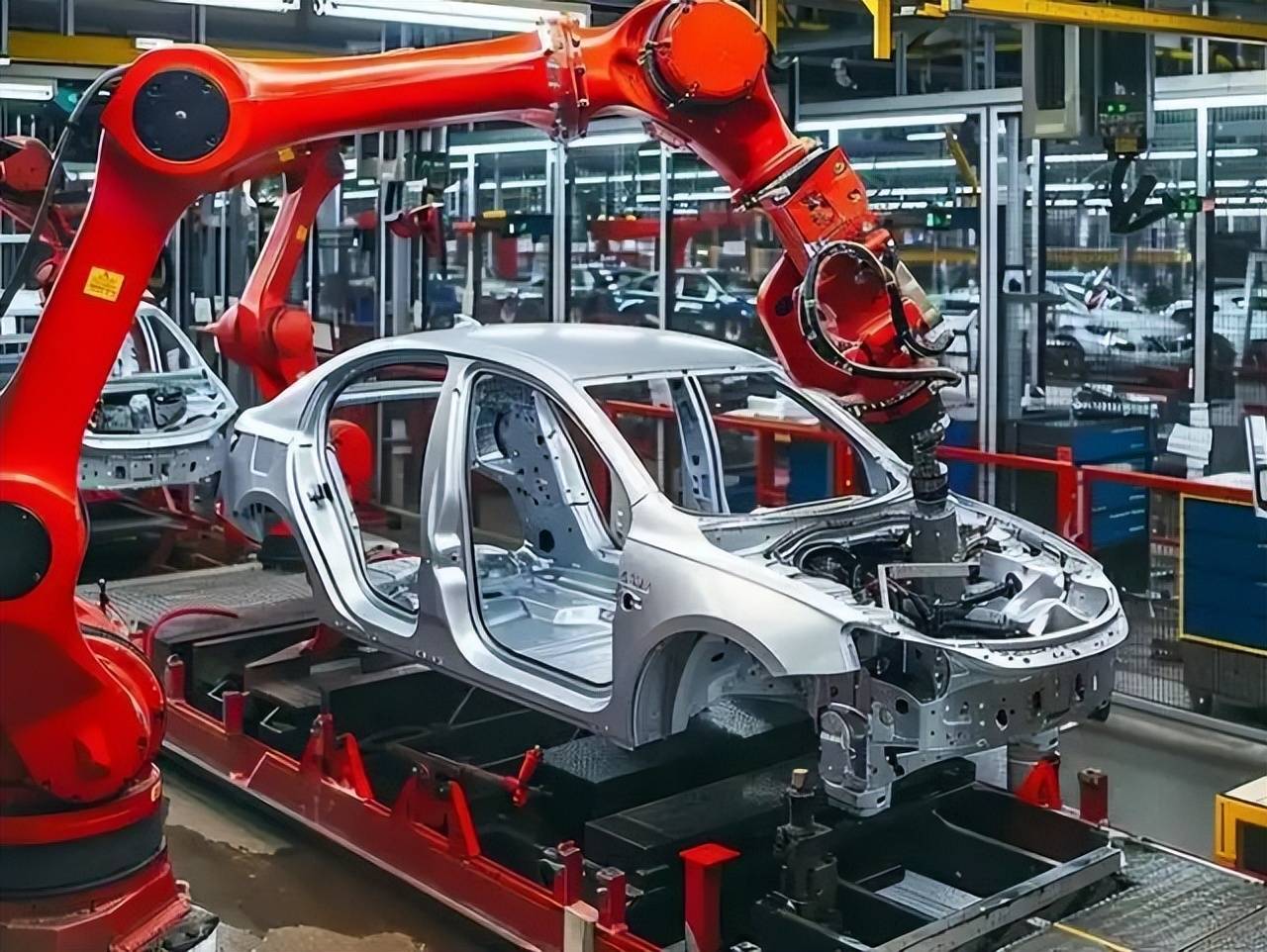

从国际产业层面来看,首当其冲受到冲击的便是高度依赖稀土的汽车行业,尤其是欧洲和日本的汽车企业。中国此次限令聚焦中重稀土,而这些稀土恰是制造耐高温高性能磁铁的关键原料,在电动汽车和混合动力车的转子、电机及变速器中有着不可或缺的应用。由于相关稀土和磁铁库存极为有限,不少企业陷入了恐慌状态。贸易商和高管纷纷发出警告,一旦中方完全切断出口,关键磁铁的库存将在短短数月内耗尽,届时汽车生产停产的危机将如达摩克利斯之剑高悬。据法兰克福贸易商 Tradium 公司的金属交易员扬・吉泽透露,多数车企及其供应商的磁铁库存仅够维持 2 到 3 个月,一旦供应中断,汽车供应链将面临真正的 “寒冬”。日本等国虽一直试图减少对中国稀土的依赖,可建立新供应链谈何容易,从资源勘探、开采到加工,每一个环节都面临着技术、成本、环保等诸多难以逾越的挑战。

在国防军事领域,稀土的战略意义更是不言而喻。中重稀土中的镝、铽和钐等,是制造军用战斗机、导弹和无人机等先进武器装备的核心材料。行业专家预测,随着中国进一步收紧出口管制,美国防务企业可能很快就会面临成本飙升的困境。尽管美国早在 2010 年中国对日本实施稀土禁运令后,就意识到了对中国稀土供应依赖的潜在 “风险”,但 15 年来,由于政策制定迟缓、国内稀土矿受环境法规限制以及企业因成本和市场因素不愿投资等原因,在稀土加工和磁铁生产等方面依旧高度依赖中国,在这场资源博弈中处于被动局面。

中国实施稀土限令,绝非无端之举,而是有着充分的正当性与必要性。稀土相关物项具有军民两用属性,从维护国家安全和履行国际防扩散义务的角度出发,实施出口管制符合国际通行做法。中国一直坚定秉持开放、协同、共享的理念推动稀土产业发展,在满足国内需求的同时,也积极为全球稀土供应贡献力量。但在复杂的国际形势下,合理管控稀土出口,确保相关资源用于合法、和平用途,不被恶意利用,是捍卫国家主权、安全与发展利益的必然选择。

面对中国的稀土限令,国际社会反应不一。一些国家试图寻找替代供应源,如日本将希望寄托于澳大利亚莱纳斯公司,期待其扩建马来西亚工厂生产镝、铽等稀土,但这一过程困难重重,短期内难以实现大规模稳定供应。而部分国家则对中国政策表示理解,认识到中国在资源管理方面的正当权益。中国也始终保持开放态度,在依法依规审查稀土相关物项出口申请的同时,积极与相关国家和地区加强沟通对话,促进和便利合规贸易,力求在维护自身利益与保障国际产业链供应链稳定之间寻求平衡。

中国的稀土限令,已成为重塑全球稀土格局的关键力量,在国际舞台上引发的涟漪还在持续扩散,深刻影响着世界资源市场与相关产业的未来走向。